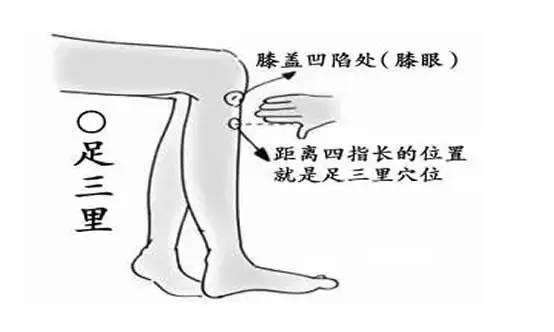

足三里(胃经)

定位:膝盖外侧凹陷下3寸(四横指),胫骨前嵴外一横指处

功效:调理脾胃、补中益气、增强免疫力

按摩方法:

每日晨起用拇指指腹垂直按压,配合呼吸缓慢用力,每次3-5分钟,产生酸胀感为宜。长期坚持能改善消化不良、四肢无力等症状。

现代人常有"晚上不睡,早上不起"的习惯,殊不知这种生活方式正在悄悄消耗宝贵的气血。《黄帝内经》指出:"阳气尽则卧,阴气尽则寤",违反自然作息会直接损伤气血运行。本文将揭示熬夜赖床如何影响气血健康,并介绍四个关键强壮穴位的按摩方法,帮助您恢复气血平衡。

中医理论认为,晚上11点至凌晨3点是胆经和肝经当令时段,此时深度睡眠能帮助肝脏完成藏血和解毒功能。熬夜会阻碍这一过程,导致:

而早晨5-7点(卯时)是大肠经活跃期,此时赖床会导致:

通过按摩特定穴位可以激发经气,改善气血循环。以下是四个最有效的强壮穴位及其功效:

定位:膝盖外侧凹陷下3寸(四横指),胫骨前嵴外一横指处

功效:调理脾胃、补中益气、增强免疫力

每日晨起用拇指指腹垂直按压,配合呼吸缓慢用力,每次3-5分钟,产生酸胀感为宜。长期坚持能改善消化不良、四肢无力等症状。

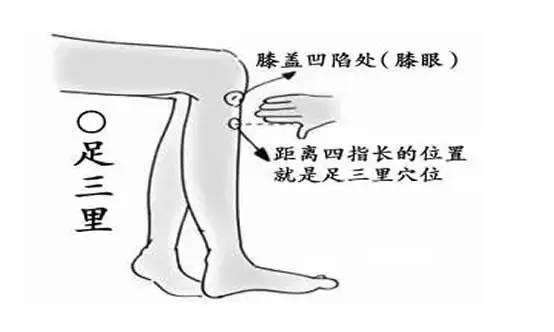

定位:内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方

功效:调和肝脾肾三经、补血养颜、改善妇科问题

睡前用拇指螺旋式按摩,顺时针50次,逆时针50次。特别适合月经不调、失眠多梦、下肢水肿的人群。

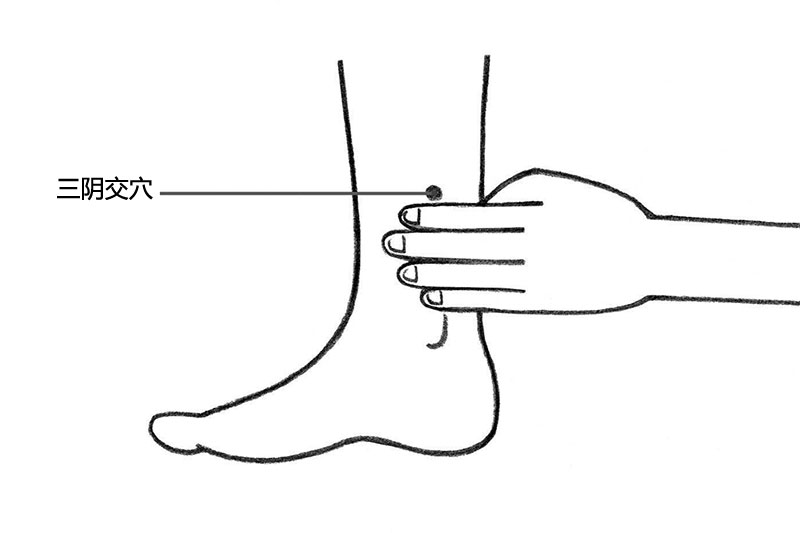

定位:脐下3寸(四横指)处

功效:培元固本、温阳益气、延缓衰老

手掌搓热后以关元为中心顺时针摩腹5分钟,再点按1分钟。对畏寒肢冷、夜尿频繁、性功能减退有显著改善。

定位:手背第一、二掌骨之间,近第二掌骨中点处

功效:疏通气血、提神醒脑、缓解头痛

用另一手拇指指尖用力掐按,每次持续10秒后放松,重复5-10次。熬夜后按压可快速恢复清醒,缓解疲劳性头痛。

除了穴位按摩,调整作息习惯才是根本解决之道:

在追求健康饮食的今天,水果被广泛推崇为营养丰富的天然食品。然而,鲜为人知的是,水果中富含的果糖在人体内的代谢过程与普通糖类截然不同,甚至可能带来一系列健康隐患。本文将揭示果糖在人体内的特殊代谢途径,解释为什么它被称为"代谢不了的糖分",并探讨如何在享受水果甜美的同时规避潜在健康风险。

从化学结构来看,果糖和葡萄糖都是单糖,分子式均为C₆H₁₂O₆,看似只有微小差异。然而正是这细微的结构差别,导致两者在人体内的代谢命运大相径庭。葡萄糖是人体细胞的通用能量货币,能够被全身各种细胞直接利用;而果糖几乎完全依赖肝脏代谢,这种特殊的代谢途径为健康埋下了隐患。

当我们摄入含葡萄糖的食物时,胰腺会分泌胰岛素帮助全身细胞吸收利用葡萄糖。血糖水平升高会触发大脑的饱食中枢,产生满足感而停止进食。然而果糖不刺激胰岛素分泌,也不影响瘦素(一种抑制食欲的激素)水平,这解释了为什么高果糖食物容易导致过量摄入——大脑根本收不到"已经吃饱"的信号。

与葡萄糖不同,果糖几乎全部在肝脏中代谢。这一过程不依赖胰岛素,而是通过肝脏特有的果糖激酶启动代谢途径。问题在于,这种酶对果糖的亲和力极高,一旦果糖进入肝细胞就会迅速被"扣押"代谢,没有负反馈调节机制。当大量果糖涌入时,肝脏就会超负荷工作。

过量果糖在肝脏中的代谢产生大量中间产物,这些产物主要有三个去向:转化为葡萄糖(约占50%)、合成糖原(约15-20%)以及更令人担忧的——转化为脂肪(约30%)。长期高果糖摄入会导致非酒精性脂肪肝,这是现代人常见的肝病之一。更值得警惕的是,果糖代谢过程中还会产生尿酸,这不仅可能引发痛风,还与高血压和胰岛素抵抗密切相关。

许多人认为只要避免加工食品中的高果糖浆就能规避果糖风险,事实却更为复杂。天然水果中的果糖同样需要警惕,尤其是现代经过改良的高甜度水果,其果糖含量可能远超野生品种。一杯葡萄汁的果糖含量可能相当于三杯可乐,而人们往往因为"天然"的标签而放松警惕。

加工食品中的高果糖玉米糖浆(HFCS)是另一个隐蔽陷阱。这种由玉米淀粉制成的甜味剂含有55%果糖和45%葡萄糖,因其成本低廉而被广泛用于饮料、糕点和各种包装食品。值得注意的是,某些HFCS变种甚至含有65%的果糖,对健康的威胁更大。消费者在不知情的情况下,可能通过加工食品摄入远超安全剂量的果糖。

完全避免水果并非明智之举,因为水果还提供膳食纤维、维生素、矿物质和抗氧化剂等宝贵营养素。关键在于选择性摄入和适量原则。浆果类(如草莓、蓝莓)和柑橘类水果通常果糖含量较低而营养素密度高,是优先选择;而芒果、葡萄、荔枝等高果糖水果则应控制食用量。

膳食纤维能显著延缓果糖吸收,减轻肝脏负担。因此,完整水果永远比果汁更健康——榨汁过程去除了大部分纤维,使果糖迅速被吸收。美国心脏协会建议,成人每日添加糖摄入不应超过25克(女性)和36克(男性),这其中也包括来自果汁的天然糖分。对于有代谢综合征或非酒精性脂肪肝的人群,更需严格控制果糖摄入。

现代营养学研究正在颠覆我们对果糖的传统认知。这种曾被认为"比葡萄糖健康"的甜味剂,实际上可能对代谢系统造成独特而深远的负面影响。从进化角度看,人类祖先接触高浓度果糖的机会仅限于夏秋季节的成熟水果,而现代饮食环境却让我们全年暴露于浓缩果糖来源,这种"进化失配"解释了为什么我们的代谢机制难以适应。

理解果糖的特殊代谢途径,不是要妖魔化水果,而是为了做出更明智的饮食选择。在享受自然甜美的同时,保持对隐藏糖分的警觉,平衡摄入量与身体代谢能力,才能真正发挥水果的健康价值而不受其潜在风险所累。毕竟,在营养领域,剂量往往决定一种物质是良药还是毒药,果糖也不例外。

如果您有任何疑问或需要进一步的信息,请随时联系我们。

项目经理:陈彦竹

微信:ynchen862

项目经理:杨晶

微信:SYJK8709

邮箱:syjkzgcn@163.com

咨询时请告知是在网页看到信息,下单购买有优惠!